Berlin, 31.07.2025. Niedrige Erbbauzinsen werden von einigen Erbbaurechtsgebern als soziales Steuerungsinstrument eingesetzt – etwa, um kostengünstigen Wohnungsbau auf den Grundstücken zu ermöglichen oder bestimmte Zielgruppen zu fördern. Doch sie können auch eine gegenteilige Wirkung entfalten. Denn ein günstiger Erbbauzins ermöglicht es den Verkäufern, einen höheren Preis für ihre Immobilie zu erzielen.

„Niedrige Erbbauzinsen können die Immobilienpreise steigen lassen“, sagt der Immobilienbewerter Dr.-Ing. Martin Töllner. „Denn beim Ertragswertverfahren, das bei der Bewertung vermieteter Immobilien meistens zum Einsatz kommt, ergibt sich der Immobilienwert aus der Rendite, die das Objekt erwirtschaftet. Wenn der Erbbauzins nun deutlich unter dem marktüblichen Niveau liegt, steigt der Bodenwertanteil, welcher sich aus dem kapitalisierten Zinsvorteil ergibt – und damit auch der rechnerische Immobilienwert.“

Ein Rechenbeispiel: Beträgt der angemessene Erbbauzins 3,5 Prozent, tatsächlich gezahlt wird aber nur 1 Prozent, ergibt sich eine Differenz von 2,5 Prozent. Bei einem Bodenwert von 250 Euro pro Quadratmeter und einer Restlaufzeit von 50 Jahren kann dieser Vorteil einen rechnerischen Mehrwert von über 70.000 Euro ausmachen – allein durch die Abweichung vom marktgerechten Erbbauzins.

Auch bei eigengenutzten Immobilien kann ein niedriger Erbbauzins preistreibend wirken. Zwar stehen bei der Bewertung hier weniger finanzmathematische Berechnungen im Vordergrund, doch senkt der günstigere Zins die monatliche Belastung und erhöht so die Zahlungsbereitschaft potenzieller Käuferinnen und Käufer für das Gebäude.

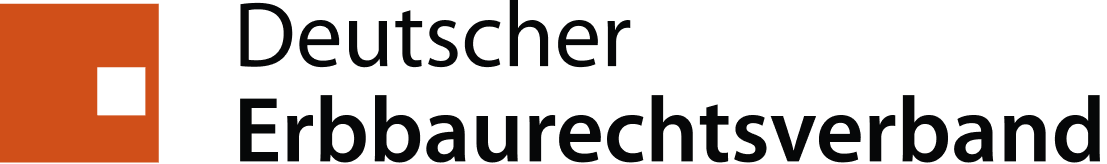

Der Deutsche Erbbaurechtsverband weist darauf hin, dass eine solche Praxis nicht per se falsch sei – etwa, wenn bestimmte Zielgruppen gefördert werden sollen. Werden Erbbauzinsen jedoch dauerhaft und unabhängig vom Einzelfall zu niedrig angesetzt, drohen unerwünschte Mitnahmeeffekte und ein Preisanstieg, der den eigentlichen Förderzielen zuwiderläuft.

Bildquelle: Pixabay/insspiritus